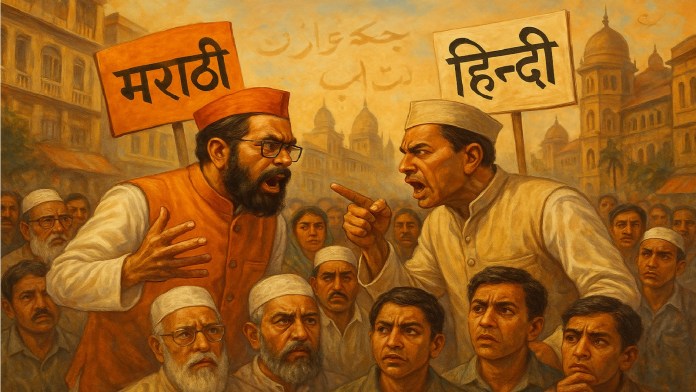

भारत में कुछ राजनीतिक दल फिर से भाषा के नाम पर हंगामा मचाकर अपनी रोटियाँ सेंकने में जुटे हैं। कभी कन्नड़ का मुद्दा, कभी तमिल का, कभी मराठी का तो कभी कुछ और। इन दिनों महाराष्ट्र खासकर मुंबई को भाषाई झगड़े का अड्डा बनाने की कोशिश हो रही है। यहाँ मराठी के सामने हिंदी को जबरदस्ती खड़ा किया जा रहा है, जैसे दोनों में कोई जंग हो। लेकिन अगर गहराई से देखें, तो ये सारा खेल सियासी फायदे और वोटबैंक की राजनीति का हिस्सा है।

सच तो ये है कि महाराष्ट्र में मराठी के अलावा कोंकणी और उर्दू भी खूब बोली जाती हैं और ये दोनों भाषाएँ हिंदी से कहीं ज्यादा प्रचलित हैं। हिंदी ज्यादातर वो लोग बोलते हैं, जो वहाँ रोजी-रोटी कमाने आए हैं।

ये वो मेहनतकश लोग हैं, जिनके लिए भाषा सिर्फ़ एक जरिया है, न कि पहचान का मुद्दा। लेकिन उर्दू? वो तो महाराष्ट्र में सदियों से बोली जा रही है। पुराने शासकों – खासकर मुगलों और उनके बाद के नवाबों के साथ ये भाषा यहाँ आई और उनके संरक्षण में खूब फली-फूली। उर्दू न सिर्फ़ बोली गई, बल्कि प्रशासन और दरबारों की भाषा बन गई।

हालाँकि देश के कई राज्यों में उर्दू को खूब बढ़ावा मिला। बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, यूपी से लेकर एमपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी उर्दू को विशेष दर्जा मिला। लेकिन हिंदी, जो संस्कृत से निकली है और देश की जमीन से जुड़ी है, उसे ‘उत्तर भारतीय’ कहकर बदनाम किया जाता है। हकीकत में हिंदी उतनी ही नॉर्थ इंडियन है, जितनी उर्दू।

दरअसल, उर्दू की उत्पत्ति इस्लामी आक्रमणों के समय हुई थी, जब विदेशी शासकों को स्थानीय जनता से संवाद के लिए एक मिली-जुली भाषा की जरूरत थी। उर्दू में फारसी और अरबी के शब्द शामिल हैं, लेकिन इसकी व्याकरण हिंदी की है। मुगलों और उनके बाद कई शासकों ने इसे बढ़ावा दिया, जिससे यह शासन और प्रशासन की भाषा बनी।

शरीर विदेशी लेकिन आत्मा देसी – व्याकरण पर ध्यान दें

यहाँ ये बताना जरूरी है कि उर्दू का लेखन पूरी तरह से विदेशी लिपि – नस्तालिक में किया जाता है। नस्तालिक लिपि में ही फारसी जैसी भाषा भी लिखी जाती है, तो अब विदेशी बन चुकी पश्तो भी। पश्तो पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक लिखी-बोली जाती है। भारत में उर्दू के अलावा कश्मीरी भी नस्तालिक लिपि में लिखी जाती है।

ये बात रही लिपि की। जो विदेशी है। इसे बढ़ाने वाले मुगल, अफगानी मूल के नवाब-बादशाह रहे। जिन्होंने इसे दरबारी भाषा बनाया, क्योंकि उन्हें आम हिंदूस्तानियों को ‘उच्च पदों’ से फिल्टर करना था। ऐसे में उन्होंने ‘उर्दू’ को खास बताते हुए उसका न सिर्फ संरक्षण किया, बल्कि दरबारी इस्तेमाल के लिए अनिवार्य बनाकर दक्षिण भारत तक भी पहुँचाया। उर्दू को महाराष्ट्र-तेलंगाना-कर्नाटक के कुछ हिस्सों में दक्कनी (दक्षिणी उर्दू) के तौर पर भी जाना जाता है।

वैसे, उर्दू कभी आम जन की भाषा थी भी नहीं। उत्तर भारत में पढ़े-लिखे तबके ने इसे इसलिए अपनाया, क्योंकि ये राजकीय यानी कामकाज की भाषा थी। ये अलग बात है कि इसका व्याकरण हिंदी वाला रहा, तो आम लोग लिखने की लिपि अपनी सुविधानुसार सीखते रहे, लेकिन बोलने-समझने के लिए जरूरी व्याकरण वो हिंदी से ही लेते रहे। वाक्य विन्यास से लेकर सबकुछ। ऐसे में उर्दू का न सिर्फ जन्म उत्तर भारत में हुआ, बल्कि इसका व्याकरण भी हिंदी वाला है।

ऐसे में आम लोग तो अपनी बोलियों-अवधी-ब्रज-रोहिला-बुंदेलखंडी-हरियाणवी-मेवाड़ी-मेवाती का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन ‘प्रशासनिक’ कामकाज के लिए उर्दू सीखते रहे। फिर जैसे ही बदशाहों-नवाबों का दौर बीता और उर्दू की अनिवार्यता खत्म हुई, तो लोग अपनी जड़ों, अपनी बोलियों, अपनी भाषा की तरफ लौटने लगे।

हाँ, ये अलग बात है कि अपनी भाषा और अपनी बोलियों की तरफ लौटने वाले लोग ‘गैर मुस्लिम’ ही थे। क्योंकि मुस्लिमों ने इसे अपनी ‘एक्सक्लूसिव’ भाषा बनाए रखी। आज के समय में ऐसे ‘गैर-मुस्लिम’ मुट्ठी भर होंगे, जो स्तरीय उर्दू बोल-लिख पाते होंगे।

लाहौरी सिनेमा वालों ने किया बेड़ा गर्क

हालाँकि मौजूदा समय में उर्दू के कुछ शब्द बेहद प्रचलित हैं। जैसे- शादी, निकाह, जन्नत, काफिर (इसका मतलब बताने की जरूरत तो नहीं), महबूब, महबूबा, मोहब्बत, तकल्लुफ, सनम, कसम, आशिकी, रहम, करम… इत्यादि… इत्यादि। दरअसल, इसके पीछे कल्चरल घुसपैठ बड़ी वजह है, जिसका जरिया बना बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा।

एक अहम बात जान लीजिए – भारत में मुंबइया सिनेमा से पहले लाहौरी सिनेमा ही प्रचलित था। बॉलीवुड के शुरुआती बड़े नाम या आजादी के बाद बॉलीवुड में नाम कमाने वाले बड़े एक्टर, राइटर, डायरेक्टर… ये सारे लाहौरी सिनेमा से जुड़े थे। सिनेमा लाहौरी और मिजाज लखनउवा। जब दोनों मिले, तो कल्चरल घुसपैठ शुरू हुई। हर आम बोलचाल वाले शब्दों को नफासत से ‘परोसा’ गया। ये नफासत आई कहाँ से? लाहौरी-लखनउवा कोठे वाली तहजीब, मुशायरों वाली तहजीब से।

कपूर खानदान से लेकर खान-पठान तक… सबकी जड़ें पेशावर-लाहौर-दिल्ली-लखनऊ वाली नफासत-सूफियाना रही। उन्होंने अपने सिनेमा में भी ऐसा ही कुछ दिखाया। ‘खुदा का बंदा’ बरक्कत देने वाला रहता था, तो पंडित-धोखेबाज और ठाकुर-बलात्कारी और शोषक।

ऐसे में उस दौर की सिनेमा में उर्दू को नफासत और नजाकत की भाषा के तौर पर दिखाया गया, जिसका इस्तेमाल ‘सलीके’ से रहने वाले या ‘कुलीन’ नवाब टाइप लोग करते रहे। आजादी के बाद के 2 दशकों और फिर सलीम-जावेद के अलावा आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी, कादर खान जैसे लोगों ने इसे खूब बढ़ाया।

अल्लाह के बंदों ने जमकर ‘दरियादिली’ दिखाई, तो भगवान के पूजने वाले बलात्कारी बनते रहे। यकीन न हो, तो कुछ पुराना सिनेमा खुद ही देख लीजिए।

एक्सक्लूसिव होते जाना उर्दू की दिक्कत

बहरहाल, आजादी के बाद एक तरफ आम जन उर्दू से दूर अपनी स्थानीय बोली-भाषा, रोजी-रोटी और संपर्क की भाषाओं की तरफ तरफ भागने लगा। तो दूसरी तरफ उर्दू उसी एक्सक्लूसिवनेस की तरफ बढ़ गई, जहाँ से उसके हिस्से आई तारीफे, गुटबंदी, वोटबैंक की ताकत और ‘तहजीबी’ बढ़त।

इसका असर ये हुआ कि तकरीबन सभी पार्टियों में ‘अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ’ या पार्टी के पैरलल ‘अल्पसंख्यक मोर्चा’ बना दिए गए। हर तरह के कार्यक्रम उर्दू में किए जाने लगे। इन कार्यक्रमों से इस्लामी जनता को जोड़ा गया। राज्यों में उर्दू को बढ़ावा देने के लिए अकादमियाँ भी बनाई गई। ‘मदरसे’ जैसे पैरलल सिस्टम भारत में विदेशी भाषा यानी अरबी तो पढ़ाते रहे, लेकिन इस पूरी तालीम का जरिया ‘उर्दू’ बना रहा।

अपनी क्षेत्रीय भाषा पर गर्व करना गलत नहीं, लेकिन दूसरी भाषाओं के अस्तित्व को नकारना या उसे अपमानित करना नैतिकता के लिहाज से कैसे सही हो सकता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या अन्य किसी भी जगह जितनी लोग हिंदी बोलते हैं उतने उर्दू भी बोलते होंगे।

आम बोलचाल की भाषा हो या फिर साहित्य की। हिंदी की तरह उर्दू का भी प्रयोग है। लेकिन कुछ नेता केवल अपनी राजनीति साधने के लिए हिंदी भाषा सत्ता का प्रतीक मानकर इसके विरोध में जुटे हुए हैं। वहीं एक समुदाय के वोट की लालच में उर्दू को सामाजिक सौहार्द वाली भाषा करके पेश किया जाता है, क्योंकि ऐसी सेकुलर-लिबरल पार्टियाँ उर्दू को मुसलमान की पर्यायवाची बना देते हैं। मुसलमान का मतलब है वोटबैंक… और फिर वोटबैंक के लिए ही उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के नेता उर्दू को लेकर तुष्टिकरण की राह पकड़ लेते हैं।

उर्दू विशुद्ध नॉर्थ इंडियन, साउथ पर मुगलों-नवाबों ने थोपा

जबकि हकीकत ये है कि उर्दू पर मुस्लिम समुदाय का एकाधिकार नहीं है। ये भाषा भी उत्तरी भारत की भाषा है जैसे हिंदी। बस, ‘गैर मुस्लिम’ लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से इसे सीखते हैं। ऐसे में अगर इन नेताओं के लिए उर्दू बाहरी भाषा नहीं है तो फिर पूछा जाना चाहिए कि हिंदी पर इतना बवाल क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि सत्ताधारी पार्टी अन्य भाषाओं की तरह इस भाषा को भी सम्मान देती है और ये बात राजनीति करने वालों को नहीं पसंद आती।

इन सब विवादों के बीच, आपको इस निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहता हूँ कि हिंदी न सिर्फ विशुद्ध देसी भाषा है। बल्कि हिंदी की लिपि देवनागिरी भी देसी ही है। संस्कृत से निकली और फिर तमाम स्थानीय भाषाओं की लिपि बनी। मराठी से लेकर बुंदेलखंडी, अवधी से नेपाली तक, मालवा से लेकर राजस्थान तक… सभी भाषाएँ-बोलियाँ देवनागिरी और हिंदी से जुड़ी हैं। वहीं, उर्दू का जुड़ाव ‘मजहब’ विशेष, कोर्ट की भाषा तक सिमट कर रह गई।

कोर्ट वाला मामला इसलिए, क्योंकि अंग्रेजों ने भी अपना शुरूआती कामकाज उर्दू में ही किया और आज भी जमीन या कोर्ट कचहरी से जुड़े 100-150 साल पुराने कागजात उर्दू में ही मिलते हैं। खासकर 1880-98 के बीच अंग्रेजों द्वारा किया गया जमीन की बंदोबस्ती का काम।

झगड़ा खत्म हो सकता है, बशर्ते…

खैर, जमीन-कोर्ट.. ये सबकुछ मुद्दे से भटकना हुआ। मुद्दा ये है कि हिंदी जितनी भारतीय यानी इंडियन है, जिसे द्रविड-मराठी नेता लोग ‘नॉर्थ इंडियन’ बोल रहे हैं, उतनी ही ‘नॉर्थ इंडियन’ भाषा उर्दू भी है। खैर, उर्दू में तो विदेशी जड़ें भी हैं, लिपि की… लेकिन इसका विकास, जन्म, संरक्षण सबकुछ नॉर्थ इंडिया में ही हुआ। बस, लोगों को यही बात समझनी जरूरी है, जो वो समझ नहीं पा रहे या फिर उन्हें समझने नहीं दिया जा रहा। क्योंकि ऐसा समझाने के बाद या तो ‘उर्दू का विरोध’ हिंदी की तरह (वोटबैंक पॉलिटिक्स की वजह से) शुरू हो जाएगा, या फिर हिंदी को भी उर्दू की तरह ‘स्वीकार’ कर लेने से ये झगड़ा ही खत्म हो जाएगा।

चूँकि ऐसा राजनीतिक पार्टियाँ चाहती नहीं है। वो तो देश की आजादी के समय से ही भाषाई, क्षेत्रीय विवाद पैदा कर अपनी राजनीति चमका रही हैं। धर्म के अलावा भाषाई पहचान के नाम पर हुई राजनीति भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है।

वैसे, भाषाई विवाद की वजह से पाकिस्तान जैसा देश 2 टुकड़े हो चुका है। ऐसे में जरूरत है हमें सबक लेने की। सबको स्वीकार करने की और मिल जुलकर आगे बढ़ने की। तभी देश आगे बढ़ेगा। तमिल भाषा आगे बढ़ेगी। कन्नड़-तेलुगू भी बढ़ेगी। मलयालम, मराठी, कोंकणी भी बढ़ेगी, कश्मीरी-बंगाली भी बढ़ेगी और हिंदी-उर्दू भी।